Travaux du Conseil de l'Europe

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits de l’homme du continent. Tous ses États membres ont signé la Convention européenne des droits de l’homme, traité qui vise à protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit en créant un espace juridique européen commun.

La Cour européenne des droits de l'homme supervise la mise en œuvre de la Convention. Les particuliers peuvent introduire un recours devant la Cour de Strasbourg en cas de violation des droits de l'homme, une fois que toutes les possibilités de recours ont été épuisées dans l'État membre concerné.

Le Conseil de l'Europe défend la liberté d'expression et des médias, la liberté de réunion, l'égalité et la protection des minorités. Il a lancé des campagnes sur des questions telles que la protection des enfants, le discours de haine en ligne et les droits des Roms, la plus grande minorité d'Europe. L'Organisation aide les États membres à lutter contre la corruption et le terrorisme et à entreprendre les réformes judiciaires nécessaires. Son groupe d'experts constitutionnels, connu sous le nom de Commission de Venise, offre des conseils juridiques aux pays du monde entier.

Le Conseil de l'Europe promeut les droits humains par le biais de conventions internationales, telles que la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et la Convention sur la cybercriminalité. Les conventions sont préparées et négociées dans le cadre institutionnel, les négociations aboutissant à une décision du Comité des ministres, l'organe décisionnel du Conseil de l'Europe. Il est alors convenu d'ouvrir le traité à la signature des Etats membres et, le cas échéant, des autres Etats ou organisations qui ont participé à son élaboration. Les conventions doivent leur existence juridique au consentement des Etats membres qui les signent et les ratifient. Une liste complète des conventions, leurs rapports explicatifs, l'état des signatures et des ratifications, les déclarations et les réserves faites par les Etats, ainsi que les notifications émises depuis 2000, sont disponibles sur le site Internet du Bureau des Traités du Conseil de l'Europe.

Les recommandations du Conseil de l'Europe sur différents sujets constituent un autre mécanisme juridique important. Elles sont formulées par le Comité des ministres et, bien qu'elles ne soient pas contraignantes, elles définissent un cadre politique convenu par les États membres. Une grande partie du travail des comités directeurs intergouvernementaux est consacrée à l'élaboration ou au suivi des recommandations. Les liens vers les recommandations pertinentes se trouvent sous les rubriques de ce manuel.

Le Conseil de l'Europe travaille en partenariat étroit avec l'Union européenne et coopère avec les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les pays partenaires de son voisinage et le monde entier. Par exemple, la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé, qui protège la santé publique en élaborant des normes de qualité pour la sécurité des médicaments et de leur utilisation, ainsi que pour la transfusion sanguine, la transplantation d'organes, de cellules et de tissus et les questions de santé des consommateurs, a conclu des accords avec le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud et les États-Unis.

Outre la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe se compose de plusieurs institutions de travail.

- Le Secrétaire Général dirige et représente le Conseil de l'Europe.

- Le Comité des Ministres, composé des ministres des affaires étrangères des États membres et de leurs représentants, est le principal organe de décision.

- L'Assemblée parlementaire est composée de 306 députés des 46 États membres ; elle élit le Secrétaire général, le Commissaire aux droits de l'homme et les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ; elle constitue un forum de débat démocratique.

- Le Commissaire aux droits de l'homme traite en toute indépendance les violations des droits de l'homme et attire l'attention sur celles-ci.

- Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est chargé de renforcer la

démocratie locale et régionale. - La Conférence des organisations internationales non gouvernementales représente la société civile organisée et promeut la démocratie participative.

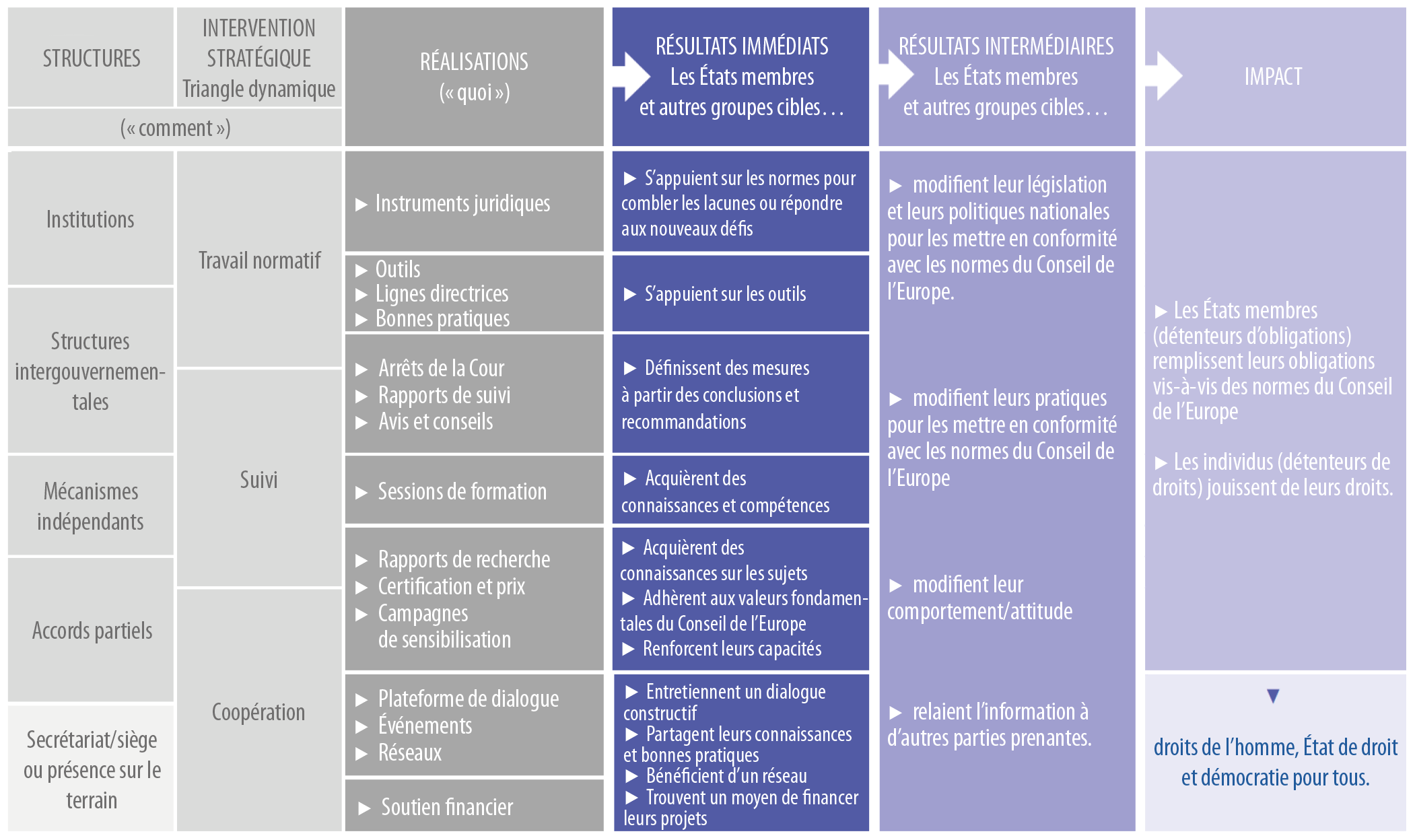

L'action de l'Organisation s'articule autour de trois dimensions constituant un « triangle dynamique » : l'élaboration de normes, le suivi et la coopération. Ces trois dimensions sont intégrées dans son fonctionnement et ses activités et constituent l'une de ses principales forces et l'un de ses avantages comparatifs.

Le travail normatif inclut les activités visant à établir et à adopter des normes – juridiquement contraignantes ou non – et à recenser les bonnes pratiques. Des conventions, protocoles, recommandations, conclusions, lignes directrices ou recommandations de politique générale sont ainsi élaborés.

Le suivi (monitoring) et le conseil incluent les activités visant à apprécier le respect desdites normes par les États, que ce soit dans le cadre d’obligations juridique ou à titre volontaire, conformément à une procédure juridique ou non ; par exemple afin d’apprécier le respect d’une convention, d’une recommandation ou d’un engagement pris.

Enfin, la coopération englobe des activités menées essentiellement sur le terrain. Elle vise à sensibiliser aux normes et aux politiques adoptées par l’Organisation, à aider les États à revoir leurs lois et leurs pratiques à la lumière de ces normes et à renforcer leurs capacités, notamment lorsque les procédures de suivi mettent en évidence des domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour se conformer aux normes de l’Organisation.

Gestion basée sur les résultats

Le Conseil de l'Europe s'efforce d'obtenir des résultats ciblés et tangibles, avec une efficacité maximale et dans une perspective claire d'optimisation des ressources. À cette fin, il a élaboré une approche de gestion axée sur les résultats (GAR) pour développer son Programme et Budget 2024-2027 et répondre aux trois questions fondamentales : pourquoi (l'Organisation doit agir), quoi (ce que fait l'Organisation), et comment (quelles sont les structures et ressources nécessaires).

La gestion axée sur les résultats est une stratégie de gestion qui explique pourquoi une intervention est nécessaire et décrit comment elle sera mise en œuvre, suivie et évaluée, y compris la gestion des risques à chaque étape. Elle garantit que l'accent est mis sur les résultats, grâce à des programmes et des projets structurés autour d'objectifs de politique publique qui ciblent des problèmes et des défis clairement identifiés et qui utilisent des systèmes de suivi et d'évaluation. La gestion axée sur les résultats devient ainsi un outil de changement tangible, où chaque action contribue à un résultat positif.

Figure 1 – Notre théorie du changement : vers les droits de l’homme, l’État de droit et la démocratie pour tous