Chapitre II : Processus et acteurs

Dans l’Europe contemporaine, au moins trois grands modèles de démocratie circulent parmi les théoriciens et les praticiens. Chacun de ces modèles confie la responsabilité première à des acteurs et à des processus décisionnels différents. Pour guider notre réflexion collective sur les défis et les perspectives qui se présentent à ces acteurs et à ces processus, nous nous proposons d’utiliser une définition générale de la démocratie qui ne renvoie à aucune structure institutionnelle ni à aucune règle précise en matière de décisions. En laissant ouvertes les questions capitales de savoir comment les citoyens choisissent leurs représentants, quels sont les mécanismes de responsabilisation les plus efficaces et comment sont prises les décisions collectives à caractère contraignant, cette définition n’invalide pas ce que nous appellerons par la suite démocratie « numérique », « négociatrice » ou « délibérative ».

La démocratie politique moderne est un régime ou un système de gouvernance dans lequel les dirigeants sont tenus responsables de leurs actions dans la sphère publique par les citoyens, qui agissent indirectement en jouant de la concurrence et de la coopération de leurs représentants.

Cette définition nous permet une division tripartite du travail. Trois types d’acteurs se conjuguent par le biais de multiples processus pour produire le summum bonum de la démocratie politique, à savoir la responsabilité. Nous avons donc divisé nos analyses des transformations et des réponses contemporaines selon qu’elles touchent la citoyenneté, la représentation ou la prise de décisions.

La citoyenneté

Le mécontentement politique

Aujourd’hui, l’un des traits saillants des démocraties européennes est un sentiment de mécontentement politique, de désintérêt, de scepticisme, d’insatisfaction et de cynisme apparemment général dans la population. Ces réactions ne sont pas dirigées, ou pas seulement, contre tel ou tel parti, gouvernement ou politique. Elles procèdent de perceptions critiques, voire hostiles, que les citoyens ont des responsables politiques, des partis, des élections, des parlements et des gouvernements en général, d’un bout à l’autre du spectre politique.

Le mécontentement politique se manifeste dans des opinions, des attitudes et des actes. Certains citoyens laissent libre cours à leur déception ou à leur colère dans leurs conversations quotidiennes avec leurs amis ou leur famille. Des spécialistes en sciences sociales tentent d’analyser ces opinions par des sondages ou des entretiens approfondis. Plus ces opinions ou ces attitudes sont extrêmes, plus elles ont de chances de se traduire en actes réels. Dans le domaine politique, ces actes sont souvent des « non-actes ». De nombreux citoyens en proie à la déception ou à la colère s’abstiennent de voter ou d’adhérer à un parti politique. D’autres expliquent qu’ils sont si furieux contre les partis (traditionnels) et leurs responsables qu’ils ont l’intention de voter pour un outsider, ou un parti protestataire ou radical. Les électeurs mécontents feront donc plus souvent preuve d'instabilité dans leurs choix électoraux, ce qui explique en partie la fréquence sans précédent des alternances gouvernementales.

Qu’elles s’expriment dans des conversations, des sondages ou des entretiens, les opinions peuvent être (plus ou moins) fragiles, volatiles, conditionnées par le contexte et même artificielles. C’est pourquoi les actes sont plus importants que les mots. Même si la participation électorale est déterminée par de nombreux facteurs et ne reflète pas uniquement la satisfaction ou le mécontentement politique, son évolution peut être révélatrice de l'étendue et de la progression de ce mécontentement.

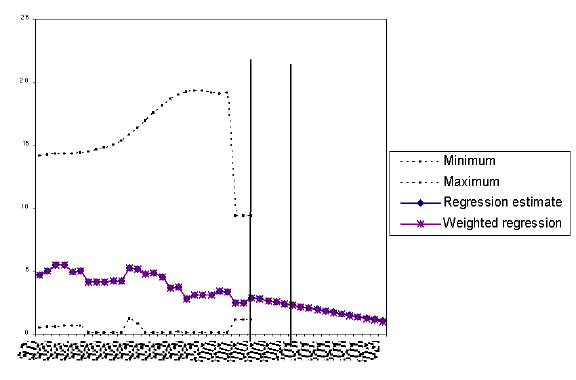

Figure 1 : Participation aux élections législatives en Europe occidentale et orientale

La figure 1 mesure l’évolution de la participation annuelle moyenne aux élections législatives dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe depuis 1980. Elle s’appuie sur les données électorales des Etats membres dont la population est supérieure à un million d’habitants et qui étaient membres du Conseil de l'Europe avant 1980 (Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni). Ce regroupement est bien évidemment artificiel mais il illustre la tendance globale à la baisse de la participation électorale en Europe et, partant, le mécontentement politique apparemment croissant qui détermine en partie la participation de l’électorat. Les données pour l’Europe centrale et orientale ont été traitées de manière analogue et prennent en compte la participation des électeurs aux élections législatives dans sept pays (Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque). Ces pays ont été choisis parce qu’ils ont une population supérieure à un million d’habitants et qu’ils sont membres du Conseil de l'Europe depuis plus de dix ans, à compter de 1990.

La participation « européenne » a diminué, passant de 88 % en 1980 à 74 % en 2002, et même à 70 % en 2000. La participation électorale baisse, plus ou moins rapidement, dans tous les pays à l’exception du Danemark. Si nous extrapolons la tendance globale passée, la participation sera d’environ 65 % en 2020, voire plus faible si nous tenons compte de la population en âge de voter et non des électeurs inscrits. Le déclin de la participation électorale est encore plus marqué en Europe centrale et orientale. Dans cette région, la participation moyenne pondérée des électeurs est passée d’approximativement 70 % au début des années 90 à 60 % dix ans plus tard. Elle sera d’environ 45 % au début des années 2020 si nous extrapolons son évolution sur cette brève période. Ces conclusions sont étayées par des sondages d’opinions qui montrent une nette tendance à la perte de confiance dans le pouvoir législatif en Europe.

Les positions à l’égard du monde politique sont toutefois plus ambivalentes que les expressions de mécontentement pourraient le faire penser. Les partis et responsables politiques nationaux, c'est–à-dire les acteurs politiques spécialisés et professionnels, sont bien plus la cible des critiques que les responsables locaux. A d’autres égards, les gens font des distinctions entre différents niveaux politiques. Certains d’entre eux, appartenant surtout à la bourgeoisie et aux couches socioculturelles supérieures, voient des différences entre l’aspect « politicien » qui renvoie aux partis, aux responsables, aux élections, aux rivalités et aux luttes de pouvoir, et un aspect non, ou moins, « politicien » associé à des projets, des programmes, des questions, des idées, des principes, des convictions et des efforts pour résoudre les problèmes. Lorsque les personnes appartenant à cette catégorie critiquent la politique, elles pensent généralement (et tacitement) à la première dimension. Certains de ces citoyens parmi les plus critiques sont disposés à croire en la politique lorsqu’un dirigeant ou un parti leur semble « différent » ou lorsque des questions primordiales (terrorisme, fascisme, Etat-providence) sont en jeu.

La manière dont est perçu et critiqué le monde politique dépend de l’investissement et des compétences politiques de chacun. Deux types de mécontentement doivent être distingués : un mécontentement plutôt simpliste et intemporel et un autre plus subtil. Le premier existe depuis longtemps, bien avant que les responsables politiques et les spécialistes en science politique aient commencé à s’inquiéter de la méfiance inspirée par les institutions et les acteurs politiques. Il est plus ancien que les transformations politiques (par exemple, la mondialisation, les « délocalisations », la « crise » de l’Etat-nation, la montée du chômage, l’intégration européenne) souvent avancées pour expliquer le désintérêt pour la politique. Le mécontentement de ce type est facilement – peut-être trop facilement – repéré par les sondages d’opinion. Les personnes interrogées qui partagent ces opinions appartiennent, du moins statistiquement, à des tranches bien définies de la population qui se caractérisent par :

– un niveau assez faible (quoique variable) d’instruction, de statut social, d’information et de subtilité politiques, et un sentiment d’incompétence personnelle en la matière ;

– une absence de préférence politique marquée et même une incapacité à percevoir des différences entre les responsables et partis politiques ;

– la peur de « se faire avoir » par le monde politique à cause de cette incompétence ;

– un manque d’intérêt pour la politique qui les amène à penser et à affirmer que celle-ci ne mérite pas leur attention ;

– une vision étroite de la politique, réduite à sa dimension « politicienne », qui résulte de ce désintérêt pour la chose publique et qui s’en nourrit;

– de mauvaises conditions de vie qui les conduisent à penser que les hommes politiques ne s’occupent pas vraiment d’eux et que la politique n’a donc aucune importance.

Dans le même temps, d’autres personnes expriment un mécontentement plus subtil. Contrairement à celles de la catégorie précédente, elles se réfèrent à divers changements intervenus dans le domaine politique. Par exemple, elles affirment qu’« il n’y pas beaucoup de différence entre les partis politiques aujourd’hui », que « les partis de gauche et de droite sont actuellement très semblables et mènent les mêmes politiques », que « la politique est de plus en plus tiède », que « la politique n’a plus d’importance, c’est l’économie qui compte maintenant », que « les Etats-nations ne peuvent pas faire grand chose contre les entreprises qui décident de délocaliser » ou que « c’est l’Union européenne qui décide de tout ». Les personnes qui défendent ces opinions ajoutent qu’elles s’intéressent beaucoup moins à la politique qu'auparavant et que leurs préférences politiques se sont émoussées. Pourtant, nombre d’entre elles ont encore de fortes aversions, en ce sens qu’elles sont fermement opposées à certains partis politiques. Elles s’intéressent encore assez à la politique pour pouvoir en critiquer les acteurs à l’aide d’arguments bien étayés. Les personnes qui peuvent être classées dans cette deuxième catégorie ont un meilleur niveau d’instruction (mais pas obligatoirement très élevé). Elles sont plus intéressées, plus informées et plus confiantes dans leurs capacités à maîtriser la politique que celles de la première catégorie, et en ont une vision plus complexe, plus diachronique et plus noble.

Causes du mécontentement politique

Le mécontentement politique procède d’un ensemble de facteurs convergents.

Education. Plus le niveau d’instruction est élevé, plus le sentiment de compétence politique est fort. Plus les compétences subjectives et objectives sont grandes, plus les aptitudes et les tendances à la critique le sont aussi. L’amélioration des compétences cognitives chez les citoyens accroît leur capacité et leur disposition à critiquer ce qu’ils désapprouvent. Une communauté de citoyens plus éduqués a un esprit plus critique et elle est potentiellement plus exigeante avec ses dirigeants et représentants politiques. Les citoyens plus instruits souhaitent aussi tacitement être plus actifs, même s’ils ne sont pas prêts à investir du temps et de l’énergie lorsqu’on demande effectivement leur participation. La demande de formes plus tangibles et directes de participation politique est donc réelle bien que quelque peu ambiguë. Avec pour conséquence concrète, peut-être, une diminution inéluctable de l’importance des élections comme forme majeure de la participation démocratique. Un nombre faible mais croissant de citoyens (relativement) instruits demandent plus ou moins clairement à avoir davantage de possibilités d'exprimer leurs opinions et de trancher eux-mêmes des questions importantes.

Transformation des valeurs. Les communautés de citoyens européens, ou au moins une grande part de celles-ci, semblent être passées de la déférence envers l’autorité et les autorités, au scepticisme à l'égard des élites et des institutions. Pour des raisons nombreuses et complexes, la permissivité et l'intolérance aux normes sociales et à l’autorité gagnent depuis longtemps du terrain. La culture des droits, de l’égalité, et de l’autonomie personnelle qui progresse est assez antinomique avec la déférence, le respect, la discipline, la hiérarchie et l’autorité qui organisent les relations citoyens-représentants dans une démocratie représentative.

Changements économiques. La croissance économique a été faible au cours des trente dernières années. Le chômage a augmenté, les salaires réels sont restés stables ou n’ont progressé que lentement au fil des ans. Le fléchissement des barrières commerciales, la baisse des coûts de transport et l’amélioration des communications ont renforcé le rôle du commerce et des investissements internationaux dans toutes les économies. La compétition mondiale amène divers avantages à certaines catégories, mais entraîne aussi la délocalisation d'entreprises dans des pays à faibles salaires, une baisse des salaires dans les pays avancés et des pressions concurrentielles tendant à tirer les normes du travail vers le bas. Les nouvelles technologies ont un effet destructeur sur la main d’œuvre spécialisée et ses salaires, même si elles peuvent créer en même temps de nouveaux emplois qualifiés. La mondialisation a remis en cause la capacité des Etats à mettre en place une régulation efficace dans le domaine économique et social. De nouvelles institutions comme l’Union européenne ou l’Organisation mondiale du commerce ont réduit la marge de manœuvre politique des Etats-nations. Elles ont aussi laissé penser que ceux-ci pouvaient devenir un acteur collectif de moindre importance. Les Etats-nations sont également vidés de leurs pouvoirs par la déréglementation et la privatisation. Dans le même temps, les gouvernements, confrontés à une « crise fiscale », ont tenté d’équilibrer leurs budgets en jugulant les dépenses du secteur public. Les services sociaux ont été réduits ou leur expansion a cessé.

Les citoyens se trouvent de plus en plus souvent aux prises avec des problèmes qui découlent de la compétition mondiale, de la crise économique et de la diminution de la protection sociale. Ceux qui subissent ou craignent le chômage personnellement ou dans leur famille et ceux qui pensent que leur situation économique va empirer, sont plus enclins à une perception négative de la politique. Les personnes qui pensaient déjà que la politique ne pouvait pas améliorer leur vie et qu’il n’y avait rien à attendre des responsables politiques ont vu leur opinion confirmée.

Les fléaux « objectifs » ou « imaginaires » comme la récession, l’augmentation de l’immigration, la perte du contrôle local, le chômage et l’insécurité, ont amené certaines parties de la population, qu’elles soient personnellement touchées ou non et indépendamment des réalisations accomplies dans d’autres domaines, à conclure que le gouvernement ne s’attaquait pas bien aux problèmes et ne tenait pas ses promesses.

Pour des tranches plus averties de la population, le niveau de mécontentement politique est aussi lié à des évaluations plus complexes des résultats des gouvernements. La prospérité liée aux politiques économiques menées au cours des trente premières années qui ont suivi la Deuxième guerre mondiale puis le renversement de conjoncture au milieu des années 70 ont suscité des attentes, ensuite déçues, sur la capacité de l’Etat à s’occuper de la croissance, de l’inflation et de l’emploi. Les performances économiques médiocres ou plus médiocres des pays au cours des dernières décennies ont apparemment été évaluées par rapport au boom économique des « Trente glorieuses » de l’après-guerre et à l’aune des attentes créées par un siècle d’interventions publiques de plus en plus importantes.

Les tranches les plus averties de la population sont davantage conscientes des changements économiques et sociaux des dernières décennies. Elles ne raisonnent pas comme si rien n'avait bougé. Selon elles, l’Etat-nation n’est plus capable de faire face aux grandes difficultés économiques, il ne peut pas s’opposer aux décisions des entreprises internationales et empêcher les délocalisations des usines. Leurs attentes concernant les possibilités d’action des gouvernements ne sont plus aussi élevées. Toutefois, elles restent déçues par la politique parce qu’elles comparent tacitement les performances actuelles des gouvernements avec leurs performances antérieures, ou avec les visions normatives qu’elles se sont faites de ce que devraient faire les gouvernements. Les attentes normatives et idéologiques produisent donc des capacités critiques, mobilisées par ce qui apparaît comme des échecs des gouvernements. La conjonction de capacités critiques développées par une meilleure éducation et de nombreuses déceptions politiques, nourrit une disposition permanente à la critique dans les couches politisées de l’opinion. Ces tendances critiques sont mobilisées lorsque les personnes en question sont confrontées à des difficultés personnelles, quelles qu’elles soient.

Contexte politique. Pour justifier leur déception vis-à-vis de la politique, les gens évoquent divers éléments des contextes sociaux et politiques. On constate que les révélations spectaculaires de corruption politique et les scandales qui ont eu lieu dans de nombreux pays, ont favorisé un climat de méfiance d'ordre éthique.

Les écarts idéologiques et politiques entre les partis politiques ont diminué. Dans plusieurs pays européens, la politique n’est plus considérée, comme elle l’était jusqu'ici, comme une lutte entre des visions opposées, et même utopiques, de la société et de son avenir. Depuis la chute du système socialiste « réel », presque aucun parti établi n’a l’intention de renverser l’économie de marché, le capitalisme et la démocratie libérale. Pour différentes raisons mentionnées précédemment, la marge de manœuvre des gouvernements s’est aussi amenuisée. Cela a amené certaines parties de l’opinion publique à conclure que la politique n’a plus d’importance, qu’il est inutile de perdre du temps à trancher entre des partis semblables défendant des politiques semblables, et que les partis et les responsables politiques n’entrent en compétition que pour consolider leurs propres pouvoirs et privilèges. Ceux qui ont gardé certains attachements partisans regrettent profondément que les partis de gauche soutiennent ce qu’ils considèrent comme des politiques « néolibérales de droite » ou que les partis de droite ne modifient pas les politiques « socialistes de gauche » lorsqu’ils sont au gouvernement. Certains citoyens estiment que la politique a perdu de son authenticité et qu’elle est de plus en plus régie par l’intérêt personnel et les arrière-pensées. Ils accusent parfois les sondages d’opinion et les spécialistes de la communication d'être à l'origine de ces changements.

Des épisodes récurrents de la vie politique, qui étaient perçus comme neutres ou normaux dans le passé, alimentent aujourd’hui une méfiance assez importante pour produire une prévention contre la politique elle-même. Les attaques, dénigrements et critiques répétés de représentants élus et choisis à l'égard du « gouvernement » contribuent à développer des perceptions de plus en plus négatives dans l’opinion publique, déjà encline à réduire la politique au jeu « politicien ».

En général, pour augmenter leur audience, les médias simplifient, personnalisent, dramatisent et mettent en avant les aspects « spectaculaires » des événements politiques. Ils s'intéressent à la politique plutôt qu'aux orientations politiques, privilégient les scandales, la tactique et les rivalités personnelles et suivent les campagnes électorales comme il s’agissait de courses de chevaux. Les candidats et les hauts responsables sont souvent dépeints comme fourbes et intéressés. Les médias renforcent souvent les craintes et les préjugés de la partie de leur public qui ravale la politique au jeu politicien, ne serait-ce que parce que l’information est ainsi plus amusante et plus facile à comprendre. C’est particulièrement vrai des « citoyens-consommateurs » qui ne sont que très superficiellement intéressés par le sujet et déjà enclins à se méfier de la politique en raison de leurs prédispositions, de leur marginalité sociale et de la suspicion dans laquelle ils tiennent les institutions.

Le mécontentement politique a-t-il de l’importance ?

La montée apparente du mécontentement politique menace-t-elle la légitimité des systèmes politiques européens ? Disons d’emblée que le mécontentement politique est ambivalent et que le désenchantement actuel n'est pas irréversible. Ajoutons que si l’on constate une diminution d'ailleurs ambivalente de la confiance dans les responsables, les partis politiques, les élections, les parlements et les gouvernements, la méfiance ne semble pas avoir gagné pour autant les autres sphères des systèmes européens. La légitimité d’un régime politique dépend de l’existence d’un autre régime ou d’une utopie concurrents. Or, l'affrontement entre les différentes formes d’organisation gouvernementale et sociale a disparu au moins depuis 1989. Selon certains chercheurs, depuis la chute du système socialiste, l’adhésion des citoyens à la démocratie dépend de plus en plus des résultats du gouvernement, particulièrement dans les ex-pays socialistes. Les systèmes démocratiques semblent donc plus vulnérables, mais ils sont en même temps incontestables et plus forts.

Pour ces mêmes raisons, le taux élevé et croissant d’abstention électorale n’est pas en lui-même une menace pour le système politique. Mais, dans la mesure où l’abstention augmente dans les couches défavorisées de la société et où les responsables politiques sont plus disposés à prendre en compte les attentes des électeurs que celles des non-électeurs, la chute de la participation électorale devrait contribuer à introduire ou à renforcer la discrimination sociale dans les politiques publiques.

Avec la méfiance dans les institutions politiques, se pose la question de la volonté de la population de respecter les lois, de payer les impôts ou de faire carrière dans l’administration. Plusieurs actes de violence isolés perpétrés dans certains pays contre des responsables politiques et des fonctionnaires pourraient être liés à l'exacerbation du mécontentement politique. La méfiance d'ordre éthique à l'égard des responsables politiques est déjà un grave problème car elle incite à enfreindre les règles et la loi. Des jeunes délinquants affirment, par exemple, qu’ils n’ont pas honte de leurs vols, cambriolages ou trafics de drogues parce que « les dirigeants politiques volent bien plus que nous ».

Identité culturelle et protestation

Les migrations, que l’on peut définir comme le déplacement de personnes d’une région ou d’un pays à un autre, indépendamment de leurs motivations, donnent lieu à d’importants changements démographiques qui ont des répercussions sur la vie démocratique en Europe. L'immigration diversifie la composition du demos européen en entraînant la cohabitation, sous le même toit démocratique, de personnes ayant des statuts juridiques différents. Les ressortissants nationaux côtoient des immigrés temporaires, des résidents étrangers de longue durée (ou denizens), des demandeurs d’asile et des immigrés sans-papiers. Du fait de leur statut juridique, ces groupes ont des obligations et des droits différents.

Démocratie, citoyenneté et droits

a) Ampleur et caractéristiques des migrations

Depuis 1989, l’immigration nette est le principal facteur influant sur l'évolution démographique annuelle des Etats membres du Conseil de l'Europe. La figure 2 ci-dessous présente l'évolution de la population étrangère en pourcentage de la population totale pour 15 pays d’Europe. La population étrangère totale enregistrée était d’environ 21 millions de personnes en 1999, ce qui représentait quelque 2,6 % de la population totale de l'ensemble des pays. D’après les données, c'est la Suisse qui comptait en 1999 la proportion la plus élevée d’étrangers par rapport à la population totale du pays (19,3 % d'étrangers dont deux-tiers de ressortissants de l’Union européenne). La population étrangère réside en majorité en Europe occidentale tandis qu’en Europe centrale et orientale, la proportion d'étrangers est relativement faible (moins de 2 %). L’immigration intérieure nette dans les deux régions était relativement élevée au début des années 1990, l’augmentation absolue la plus importante touchant la République Fédérale d’Allemagne. A la fin des années 1990, la proportion d'étrangers a baissé ou s’est stabilisée dans certains pays d’Europe occidentale. Elle a cependant augmenté dans la plupart des pays depuis 1998, bien que faiblement en Europe centrale et orientale (les chiffres les plus élevés enregistrés dans les PECO concernent la République tchèque). D'après les données dont nous disposons, en Europe occidentale, la diversité d’origine des migrants étrangers est considérable et la majorité des étrangers viennent de pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen (EEE) plus la Suisse. Les migrants étrangers choisissent des pays de destination différents, selon leur pays d'origine. Par exemple, l’Afrique est une source importante d'immigrés pour la France, de même que l’Amérique latine pour l’Espagne et le Portugal. Les Asiatiques immigrent dans différents pays d’Europe, pour diverses raisons : ceux qui viennent du sous-continent indien se rendent en général au Royaume-Uni, les Philippins en Italie pour des emplois temporaires, et la Grèce accueille une immigration originaire du Proche-Orient. L’Allemagne est la destination la plus fréquente des ressortissants des pays européens extracommunautaires. Les migrants temporaires et de transit représentent aussi une population importante en Europe centrale et orientale.

Figure 2 : La population étrangère en pourcentage de la population totale de quelques pays du Conseil de l'Europe, 1980-2020

Sources: Les estimations sont tirées des données des annuaires du Conseil de l’Europe, de l’OCDE SOPEMI “Tendances des migrations internationales, 2003”, Salt, J., 2001; “Evolution actuelle des migrations en Europe”, Conseil de l’Europe; Wanner, P., 2002; “Tendances migratoires en Europe”, European Population Paper Series No. 7. La population étrangère est prise en compte par les données, en pourcentage de la population totale. En effet, les pays comptant le plus grand nombre de résidents étrangers n’ont pas obligatoirement la plus forte proportion de résidents étrangers.

L'Europe, à partir de la fin des années 1950, a activement recruté à l'étranger des travailleurs migrants qui ne devaient pas s'installer de manière permanente dans le pays d’accueil. Le recrutement de main-d’œuvre étrangère a effectivement cessé dans les pays d'Europe occidentale depuis la moitié des années 1970. Toutefois, la population étrangère n’a pas diminué, à cause du faible nombre de retours et du regroupement familial. De nombreux travailleurs immigrés ont obtenu le statut de « résidents non-citoyens ». Cette catégorie de personnes, souvent appelée « denizens » (résidents étrangers de longue durée), bénéficie d’un statut intermédiaire entre nationaux et étrangers. Ces résidents sont intégrés dans les diverses structures sociales, économiques et juridiques sans toutefois bénéficier de l'intégralité des droits à la participation politique. Les règles pour accorder le statut de résident étranger (« denizenship ») et les droits et les avantages attachés à ce statut, varient d’un pays à l’autre. Toutefois, le statut de résident étranger est devenu un élément fort et stable de toutes les démocraties du Conseil de l'Europe, ce qui a conduit à réexaminer la question de savoir qui a le droit de participer à la vie politique et sous quelle forme.

b) Statut de résident étranger et nationalité

La continuité entre le peuple et le lieu, la nationalité et le demos, est un postulat essentiel des démocraties modernes. La citoyenneté de l’Union européenne illustre magistralement comment les frontières de l’appartenance politique peuvent être élargies et comment le demos peut s’étendre au-delà des frontières nationales. Toutefois, même dans les Etats membres de l’Union européenne, les ressortissants de pays tiers ne bénéficient pas du statut complémentaire de la citoyenneté de l’Union européenne, tel que défini par le Traité de Maastricht. Jusqu’à présent, les mesures prises pour étendre les droits de la citoyenneté au-delà des nationaux, n’offrent donc pas un cadre global pour traiter les questions concernant la participation politique des ressortissants de pays tiers. Cela nous invite à réfléchir avec imagination à la composition de l’électorat, à la citoyenneté et aux mécanismes de la participation politique.

De fait, dans l’Union européenne, des droits civils et sociaux ont aussi été accordés aux ressortissants de pays tiers. Cette tendance montre que la nationalité n’est plus la voie exclusive pour accéder aux avantages que donne l’appartenance à un Etat, et pour devenir membre à part entière d’une communauté. Il n’en reste pas moins que les droits politiques sont une prérogative des seuls ressortissants nationaux, prérogative importante, les règles d’attribution des droits sociaux et civils étant, par exemple, conçues et modifiées par ceux qui ont et qui exercent les droits politiques, à savoir les citoyens « autochtones ». Cela pose problème, surtout dans les temps de crise économique où les nationaux et leurs représentants peuvent décider de diminuer les prestations sociales accordées aux résidents étrangers, ces derniers étant exclus du processus décisionnel.

Toutefois, les résidents étrangers contribuent fortement au développement économique et social de leur pays de résidence, y paient des impôts et doivent en respecter les lois. Autrement dit, ils partagent les charges et les avantages de la coopération sociale. Leur dénier la pleine jouissance des droits politiques revient en quelque sorte à violer l’un des principes démocratiques (normatifs) fondamentaux à savoir que les personnes concernées par un ensemble d’institutions sociales et politiques devraient aussi se voir accorder des droits leur permettant d’influer sur ces institutions et leurs politiques. Reconnaissant que l’absence de ces droits politiques est une forme de déficit démocratique, certains gouvernements ont avalisé diverses modalités de participation politique, autres que le droit de vote, pour les résidents étrangers. Dans certains pays du Conseil de l'Europe, ces derniers ont la possibilité de peser indirectement sur les décisions par l'intermédiaire d’organisations financées par des fonds publics, d'organes consultatifs et de syndicats. Ainsi, l’enjeu de la pratique démocratique se déplace du niveau national au niveau local. En s’engageant dans des activités citoyennes au niveau local, les résidents étrangers entrent en contact avec des organes représentatifs, des associations et des groupes de pression qui peuvent aussi leur permettre de se faire entendre au niveau régional et national. Qui plus est, grâce à leurs activités locales, ils peuvent acquérir des compétences qui renforceront leur participation au niveau national et supranational.

L'octroi de droits politiques aux résidents étrangers, par exemple le droit d’élire un représentant aux élections municipales – comme c’est le cas en Irlande, en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et au Luxembourg – modifie considérablement la compétition politique. En effet, les candidats qui remportent les élections doivent rendre compte de leur action à un électorat plus diversifié et répondre aux besoins d’une tranche de la population jusqu'ici exclue de la vie politique. De plus, de nouvelles questions (par exemple, dans les domaines de l’éducation et de la santé) font leur apparition ou deviennent prioritaires dans les programmes politiques.

De surcroît, donner aux résidents étrangers la possibilité de s’exprimer permet de régler les éventuels conflits ethniques et culturels par des voies démocratiques. Ainsi, les conflits, au lieu d'être occultés, sont pris à bras le corps et trouvent éventuellement une solution. Cela favorise aussi une libre confrontation des idées dans le cadre d’un dialogue ouvert, amenant la société d'accueil à s'interroger sur elle-même et à pratiquer un multiculturalisme critique.

On considère que le caractère permanent de l'installation de cette catégorie d’immigrés dans le pays d’accueil justifie un projet de citoyenneté multiculturelle où les droits politiques peuvent être partagés par les nationaux et les non-nationaux.

c) Minorités

De plus en plus, des groupes de résidents étrangers et de ressortissants d’entités infranationales revendiquent une reconnaissance collective et une participation individuelle aux processus politiques, par exemple en tant que « minorités ». Il existe des conditions favorables pour répondre à ces revendications : une population « minoritaire » importante dans certains pays, le soutien apporté par les conventions internationales à la reconnaissance des minorités, et le souci général d’assurer un accès équitable à la vie politique, sociale et économique à des groupes jusqu'ici exclus. D’un côté, la plupart des pays du Conseil de l'Europe énoncent clairement leur engagement commun à reconnaître les droits des groupes et à permettre leur exercice (par exemple dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie). De l’autre, certains pays (comme la France) refusent de reconnaître ces groupes en tant que « minorités » et de leur accorder des droits en tant que tels, même s’ils reconnaissent l’égalité des personnes quelle que soit leur origine culturelle et ethnique. Certains pays (comme la Croatie) ont introduit des quotas dans la représentation régionale et locale pour les minorités linguistiques, alors que d’autres se sont dotés d'organes consultatifs, comme une seconde chambre au Parlement, ou de mécanismes de veto pour les communautés nationales ou religieuses. Toutefois, les membres des minorités nationales plus faibles numériquement et dispersées sur le territoire, notamment les Roms, restent exclus de la plupart de ces dispositifs.

d) Immigration clandestine

Ces dernières années, les chiffres estimatifs de l’immigration clandestine ont atteint des niveaux inquiétants, surtout dans les pays d’Europe méridionale. Les immigrés sans-papiers, qui n’ont officiellement pas le droit d'occuper un emploi, représentent une partie importante de la main-d’œuvre de l’économie « cachée » ou « souterraine » de ces pays. L’immigration clandestine est avantageuse pour les employeurs du pays d’accueil qui profitent de la plus faible rémunération des immigrés sans-papiers et de leurs horaires de travail plus longs et plus flexibles. L’Etat et le système juridique sont tous deux absents de ce secteur informel du marché. La demande de main-d’œuvre sans-papiers encourage la traite et le trafic d’êtres humains et une croissance considérable des industries parallèles qui traitent les personnes comme des marchandises. Chaque année, des milliers d'êtres humains, surtout des femmes et des enfants, sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou à d'autres fins, ce que l'on peut assimiler à une nouvelle forme d’esclavage.

Comportements à l'égard des immigrés

Selon certains observateurs, les comportements hostiles aux immigrés se multiplient de manière inquiétante dans les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a mis ce problème en relief. Des organisations internationales telles que l’Organisation internationale des migrations, l’Organisation internationale du travail et le European Centre for Racism and Immigration ont, elles aussi, attiré l’attention sur la dégradation des comportements à l’égard des immigrés extracommunautaires, que viennent renforcer les stéréotypes raciaux véhiculés par les médias et certains dirigeants politiques. D’après les données de l’Observatoire européen du racisme et de la xénophobie (EUMC), les agressions racistes ont augmenté dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne. Pour certains pays, les statistiques officielles indiquent que le nombre des délits pourrait avoir diminué au cours des deux dernières années. Concernant les pays d’Europe centrale et orientale, Amnesty International fait état d’une augmentation des comportements xénophobes et de la violence raciste à la fin des années 1990.

Dans tous les pays du Conseil de l'Europe, les auteurs de crimes racistes sont généralement des hommes jeunes (18-26 ans) ayant un faible niveau d’instruction. Toutefois, certaines ONG ont signalé à l’EUMC qu’un nombre inquiétant d’actes de violence raciste étaient aussi commis par des policiers. Cela semble indiquer que le racisme trouve une expression même au sein des structures institutionnelles. Les partis d’extrême droite, dont les succès électoraux n'ont cessé d'augmenter à partir des années 1980, flattent souvent les sentiments xénophobes de la population dans leurs campagnes. Pour asseoir leurs stratégies électorales, ils invoquent la menace que les immigrés feraient peser sur la culture nationale et ses symboles (comme les crucifix en Italie et en Allemagne), et le lien supposé entre le chômage et le nombre d’immigrés installés dans leur pays.

Aucun élément empirique ou théorique ne permet de confirmer que l’immigration produit du chômage. Bien au contraire, certaines enquêtes montrent que les citoyens les plus susceptibles de remplacer la main-d’oeuvre immigrée ne sont pas victimes de l'augmentation de l’immigration. En outre, selon diverses études menées sur l’évolution démographique, l’immigration serait une des solutions possibles pour remédier au « déficit démographique » de l’Europe et aux problèmes qu’il entraîne. Une politique d'immigration pourrait servir les buts stratégiques économiques et sociaux qui sont les fondements de l’économie de marché de l’Europe.

Les dirigeants des partis xénophobes prétendent souvent que l’immigration représente une menace pour la stabilité politique et sociale. L'idée que la criminalité augmenterait à cause de l’immigration est aussi répandue. La peur des immigrés a été exacerbée par les événements du 11 septembre 2001 et du 11 mars 2004. Ce sont surtout les immigrés originaires des pays arabes et de l'Europe du Sud-Est qui focalisent la suspicion et la peur.

Ces représentations négatives sont souvent renforcées par l’image que les médias donnent des immigrés. Les programmes d’information, lorsqu'ils rendent compte de certains délits, en décrivent les auteurs comme appartenant à tel ou tel groupe minoritaire. Dans la même veine, les personnages de meurtriers et de délinquants de plusieurs programmes de fiction policière sont des personnes d’origine étrangère.

En même temps, les médias sont un moyen important de participation et d’intégration des résidents étrangers. Par divers mécanismes comme le financement de programmes multiculturels, certains pays ont mis en avant l’effet positif que les médias peuvent avoir sur les mentalités et les comportements de la population et sur la perception que les immigrés ont d’eux-mêmes.

Représentation

Partis politiques

Pas de démocratie sans partis politiques – même s'ils diffèrent de par leur organisation, leur idéologie, leur taille, leurs fonctions et leurs objectifs. Ils servent d’intermédiaires entre les électeurs (citoyens) et les pouvoirs publics (dirigeants). Structurant le champ politique, ils aident les électeurs à faire leur choix et les dirigeants à former des gouvernements. Les partis politiques font l’objet de nombreuses définitions qui vont de l’acception la plus large à un sens très étroit. Souvent, ces définitions se fondent sur une ou plusieurs des fonctions des partis politiques. Le critère le plus généralement admis est que les partis doivent s'affronter dans l’arène politique, s’efforcer de faire élire leurs candidats et jouer un rôle dans la formation du gouvernement. Les partis peuvent remplir un large éventail de fonctions, bien que tous ne les exercent pas dans leur intégralité, et certainement pas au même degré. Ils peuvent jouer un rôle primordial dans le recrutement et la sélection de l’élite politique en désignant des candidats aux fonctions électives et en occupant des postes au gouvernement, en formant et en soutenant des gouvernements et en élaborant des politiques. Ils peuvent aussi jouer un rôle intégrateur dans la société en mobilisant et en proposant une identité collective aux électeurs, en unissant et en articulant les groupes sociaux et en renforçant la légitimité du système politique. En outre, ils peuvent participer à la socialisation des électeurs, à la structuration du débat et/ou à la représentation sociale. Toutefois, en démocratie, un parti ne saurait représenter l’ensemble de la société comme l’illustre très bien l’étymologie du mot pars, c'est-à-dire partie). Pour éviter tout déficit démocratique, les partis, dans les systèmes démocratiques, doivent être eux-mêmes démocratiques et transparents et établir des relations solides et réglementées entre leurs dirigeants et leurs adhérents.

Membres, taille et organisation des partis

Même si les effectifs des partis ont tendance à baisser en Europe, ce phénomène touche davantage les anciennes démocraties d'Europe occidentale que les pays récemment démocratisés de l’Europe méridionale, centrale et orientale. Tous les pays d’Europe occidentale enregistrent une diminution du nombre d'adhérents de partis politiques. La situation dans les pays appartenant à la troisième vague de démocratisation est plus variable, certains connaissant même une croissance (Grèce, Hongrie, République slovaque et Espagne). Il en ressort que la diminution des effectifs des partis politiques est une tendance lourde dans les vieilles démocraties, ce qui ne laisse d'inquiéter quant à la participation des citoyens aux affaires publiques : la démocratie est en danger si l'apathie et la déception des citoyens leur font renoncer à adhérer à l’une de ses institutions essentielles. Moins ils adhèrent aux partis, moins ils votent, et moins les gouvernements seront comptables de leurs actes, moins les droits individuels pourront s'exercer et moins les revendications des individus et des groupes se feront entendre dans le processus politique. Enfin, en choisissant de ne pas être représentés dans le processus décisionnel, les citoyens accorderont d'autant moins de légitimité aux actions de leur gouvernement démocratique.

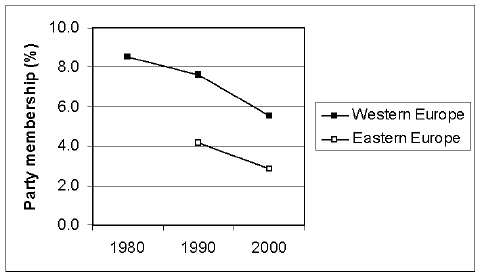

Figure 3 : Effectifs des partis en Europe occidentale et orientale

Source: Peter Mair et Ingrid van Biezen «Party membership in twenty European democracies: 1980-2000», Party Politics, vol. 7, No. 1, 2002.

La baisse du taux d'adhésion aux partis politiques n’est toutefois pas toujours inquiétante en elle-même. Elle n’est pas obligatoirement un signe de déclin de la participation politique en général : on peut, du moins en partie l'imputer à l’apparition de nouvelles formes de participation, plus attractives sur le plan individuel et plus acceptables sur le plan social (signature de pétitions, boycott de certains produits pour des raisons politiques ou manifestations pour ou contre telle ou telle mesure). En outre, l’incitation à adhérer à des partis diminue à mesure que ceux-ci se frottent à des concurrents qui semblent reprendre en partie l’une ou l’autre de leurs fonctions tout en étant moins exigeants et plus accessibles aux citoyens. De même, le changement de nature des campagnes (utilisation plus massive des médias accompagnée d’une diminution des formes traditionnelles de campagne qui font appel aux bénévoles) et la restructuration du financement des partis (le recours plus important au financement public les rend moins dépendants des cotisations des membres), font que ces derniers ont de moins en moins besoin d'avoir un grand nombre d'adhérents. Autrement dit, les partis n’ont plus à proposer un «programme régulier ou complet de manifestations où le public participe directement», hormis les événements qui sont directement liés aux élections. Enfin, un nombre élevé d'adhérents ne rend pas obligatoirement le système démocratique plus réceptif aux revendications des citoyens : plus un parti compte de membres, moins ceux-ci sont à même d'influencer la direction du parti.

Au cours des années 1990, les scandales liés au financement illégal des partis se sont multipliés dans toute l’Europe. Indépendamment du système politique ou de la structure des partis, de leur organisation ou de leur orientation idéologique, la corruption politique liée au financement des partis est devenue un problème chronique. Malgré leurs organisations institutionnelles et leurs politiques différentes, presque toutes les démocraties européennes ont eu le plus grand mal à financer convenablement leurs partis politiques et à assurer une répartition équitable de ces fonds.

Dans les années 1970, les partis s'étaient déjà dotés d'une bureaucratie permanente et importante. Ces appareils administratifs se sont avéré onéreux à entretenir, surtout pendant les années sans élections où les dons ne sont pas aussi généreux. Parallèlement, l’importance des bureaux nationaux et centraux a fini par dépasser celles des antennes locales et cela s'est accompagné d’une augmentation des besoins d’expertise professionnelle (coûteuse).

Les campagnes électorales sont devenues de plus en plus chères. Premièrement, les techniques de campagne ont changé à cause des progrès technologiques qui ont rendu le travail bénévole moins efficace. Le militantisme a perdu de l'importance et les solutions de remplacement – publicité à la télévision, à la radio et dans la presse – se sont montrées plus efficaces pour influencer le comportement de l’électorat. Deuxièmement, la nature de plus en plus compétitive et commerciale de la politique électorale et l'allongement des campagnes ont forcé les organisations centrales des partis à investir davantage d’argent et de ressources professionnelles pour obtenir le plus grand nombre de voix possibles, indépendamment des appartenances antérieures et de la solidarité de classe. Les partis ayant jugé qu’il était nécessaire de toucher un public dépassant leur base traditionnelle ont dû payer de plus en plus cher pour chaque voix supplémentaire.

En outre, en Europe, les partis avaient l'habitude et jugeaient nécessaire de maintenir, entre les élections, un niveau de participation à des assemblées politiques nationales et, parfois, régionales et locales, à des organisations sociales, à des groupes d’étude, à des fondations partisanes et à des clubs de réflexion. Or, toutes ces activités devaient être financées sur les budgets du parti (bien que parfois avec l’aide de subventions publiques). S’il est difficile de collecter des données fiables sur les montants concernés, il n’en reste pas moins qu’au cours des dernières décennies les partis des pays d’Europe occidentale, de droite et de gauche, ont commencé à soutenir des partis « frères » ou des groupes politiques dans les pays étrangers en voie de libéralisation et de démocratisation. Là encore, des fonds publics ont souvent transité par les organisations des partis ; cependant, cette activité transnationale a, sans nul doute, aussi contribué à professionnaliser le personnel permanent des partis.

Même si la législation sur les sources de financement des partis varie selon les pays européens, certaines tendances générales peuvent être observées presque partout. La composition et l'origine de leurs revenus ont changé considérablement depuis les années 1970. Les cotisations des membres sont devenues moins importantes pour leurs budgets. En effet, la baisse de leurs effectifs les a empêchés de réunir suffisamment de fonds à partir de cette source. Ensuite, l’énorme inflation de leurs besoins de financement les a obligé à s’adresser ailleurs pour obtenir un soutien financier. Enfin, dans les nouvelles démocraties de l’Europe méridionale et orientale, les cotisations des membres n’ont jamais eu une importance primordiale, d'une part en raison du contexte historique des régimes à parti unique, avec leurs diverses formes de contributions obligatoires, et, d'autre part, à cause du rythme du changement de régime.

Les partis puisent à une autre source importante de revenus : les dons. Ces derniers peuvent être d'origines diverses : particuliers, entreprises, syndicats et/ou associations de la société civile. Certains dons privés ont été interdits ou limités par la loi, mais il n’a pas été difficile de trouver des subterfuges. Dans la plupart des pays européens, les dons de gouvernements, de partis, d'entreprises ou de particuliers étrangers sont interdits, mais des sommes dont on ignore le montant semblent encore réussir à contourner cette interdiction, notamment par le biais de « pots de vin » provenant de contrats d’aide étrangère et d'entreprises publiques travaillant à l’étranger. Il va sans dire que nombre des scandales liés au financement des partis qui ont éclaté ces dernières années ont leur origine dans le monde, trouble et difficile à contrôler, des dons.

Traditionnellement, les partis obtenaient des fonds de toute une variété d’entreprises leur appartenant ou étroitement liées à eux : imprimeries, journaux, éditeurs, agences de voyage, consultants, bureaux d’urbanisme, instituts de recherche, sociétés de loisirs, clubs de sport et, plus récemment, fondations. S’il est difficile d'apprécier l’évolution de l’importance de ces sources de financement, il semble qu’elles aient diminué soit en raison de la moindre solidarité idéologique, soit à cause de la concurrence commerciale. Par exemple, il est douteux qu'en Europe, un journal ou une maison d’édition fasse actuellement des bénéfices assez considérables pour être une source importante de financement de tel ou tel parti.

Les subventions publiques aux partis ont beaucoup augmenté depuis les années 1970. Si ces aides étaient rares il y a trente ans, elles représentent aujourd’hui une source majeure de revenus pour les partis dans toute l’Europe. La législation de chaque pays détermine la répartition de ces subventions, la manière dont elles peuvent être dépensées et comment elles doivent être contrôlées. Elles peuvent être allouées directement sous la forme de fonds, ou indirectement sous la forme d’un accès gratuit à la télévision ou à d’autres médias, ou encore sous les deux formes à la fois.

b) Corruption

Le financement illégal des partis est un phénomène qui frappe depuis longtemps toutes les démocraties européennes. Or, ce n’est que récemment qu’il semble être devenu une menace pour leur légitimité et une cause de perte de confiance de l’opinion publique. C'est la législation nationale qui définit ce qui est illégal ; ce qui est illégal dans un pays peut être légal dans un autre. Des revenus peuvent être illégaux s’ils proviennent de sources dont la contribution est interdite par la loi (comme les entreprises ou les gouvernements étrangers), de la criminalité organisée, de contributions individuelles dépassant les limites légales ou contournant les conditions légales de comptabilisation. Citons parmi les sources illégales, bien que consacrées par l’usage, les dessous de table versés dans le cadre des contrats publics, et les pots-de-vin donnés habituellement au parti au pouvoir en échange d’un traitement favorable.

On ne dispose d’aucun moyen fiable et objectif d’évaluer si, sur les trente dernières années, les partis sont devenus plus ou moins corrompus. L’écart entre une demande de financement croissante et une offre limitée en provenance des sources traditionnelles laisse penser que l’incitation matérielle à recourir à des moyens de financement inavouables est plus grande que par le passé. Il semble clair, en revanche, que l’opinion publique est devenue moins tolérante à l'égard du financement illégal, même s’il n’est pas entaché d’escroquerie ou de profit personnel. Les citoyens semblent appliquer des critères plus stricts de moralité à leurs représentants et dirigeants ; ils sont aussi mieux informés sur les pratiques de corruption grâce à Internet et aux indicateurs comparatifs comme ceux établis par Transparency International. Les médias ont pris l’habitude de rendre publics les scandales liés au financement. Le pouvoir judiciaire est plus disposé à poursuivre ceux qui commettent ces actes, et les citoyens plus enclins à réagir en sanctionnant même ceux qui ne sont que soupçonnés de corruption. Indépendamment des répercussions à long terme pour la démocratie, les conséquences à court terme sont préoccupantes. Les régimes européens actuels ont un grave problème avec leur « économie politique interne ». La démocratie coûte cher, et de plus en plus cher à chaque enjeu électoral. Ses bénéficiaires ultimes, les citoyens, sont moins disposés à en payer le coût, que ce soit par des contributions privées volontaires ou des subventions publiques obligatoires. Si les partis, qui sont encore le seul moyen connu de structurer la compétition électorale et la formation des gouvernements, faisaient faillite et disparaissaient, la démocratie telle que nous la connaissons disparaîtrait avec eux.

c) Les partis s'éloignent de la société civile et se rapprochent de l'Etat

Ce phénomène est dû à de nombreux facteurs, dont la baisse du taux d’adhésion aux partis, la transformation des techniques de campagne et la dépendance des partis vis-à-vis de l’Etat pour le financement de dépenses en augmentation. Le travail des bénévoles est devenu dépassé à partir du moment où les partis ont privilégié la télévision pour tenter d'atteindre la population. En outre, les dons de particuliers, forme passive de participation, ont diminué. Un grand nombre de petites contributions ont été progressivement remplacées par un petit nombre de dons importants. Dans le même temps, les partis sont devenus de plus en plus financièrement dépendants des fonds publics et, dans certains cas, des grandes entreprises. Le rôle de l’Etat est fondamental, non seulement parce qu'en Europe, il est devenu le principal bailleur de fonds des partis, mais aussi parce que le parti au pouvoir ou les partis qui le contrôlent peuvent avoir accès à d'autres sources (souvent illégales) de revenus. D'un côté, les avantages d'être au pouvoir ont augmenté et, avec eux, le risque d'oligarchie. De l’autre, tous les partis, sous-financés, risquent de perdre de l’importance et de se fragmenter si aucun d'entre eux ne réussit à établir de lien avec son public cible.

d) Désaffection et apathie des citoyens à l'égard de la politique

Le problème n'est pas seulement le déclin de la participation à la vie des partis (d'autres formes de participation politique peuvent la remplacer) ou la diminution des dons privés (d'autres sources, surtout publiques, se sont développées). Le pessimisme quant à la motivation et aux pratiques des responsables politiques s’est tellement accentué qu'une grande partie de la population considère la corruption politique comme le cours normal des choses.

* * *

Ces problèmes ne sont que partiellement inhérents aux démocraties « réelles ». Ils sont aussi étroitement liés aux défis et perspectives exogènes décrits dans le chapitre I.

La mondialisation et ses conséquences sont l'un des défis majeurs qui se posent aux partis politiques en Europe. Tout d'abord, la libéralisation du commerce suppose que l'argent se déplace de plus en plus librement à travers les frontières nationales, ce qui élargit l'éventail des sources potentielles de soutien financier des partis et s’est montré fort utile pour l'opposition dans les pays post-communistes luttant pour la démocratie en Europe centrale et orientale et dans l'ex-Union soviétique. Elle place aussi devant un dilemme les démocraties nationales bien implantées qui tentent de résister à l'afflux de fonds étrangers dans leurs élections et leurs processus politiques nationaux. En deuxième lieu, la concentration de l'argent que la mondialisation met dans les mains d’entreprises multinationales et de riches particuliers pourrait permettre aux partis de réunir plus facilement des fonds. Toutefois, ces partis seraient alors plus vulnérables à l'accusation d’être devenus trop dépendants des milieux d’affaires. Dans la mesure où ce phénomène traverse les clivages politiques, il renforce l’idée populaire que « tous les partis sont pareils » et qu’il est inutile de choisir entre eux.

L'intégration européenne pose un défi très semblable. La tendance à intégrer les marchés, les professions et les politiques à une échelle régionale contredit de manière flagrante l’un des postulats fondamentaux du système des partis, à savoir qu'ils sont responsables de l'organisation de la compétition politique sur la base d'une entité territoriale souveraine, l'Etat national. Par exemple, les personnes travaillant et vivant dans un pays dont ils ne sont pas des ressortissants, n’ont généralement pas le droit d'aider financièrement les partis de l'Etat où ils résident. En revanche, les entreprises légalement constituées dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne, mais à capital étranger, sont libres de faire des dons à des partis.

Les mutations technologiques ont littéralement révolutionné les campagnes politiques et, dans certains pays, commencent à peser sur la collecte des fonds. La télévision s'est solidement établie comme le média essentiel pour toucher le grand public pendant les élections. Selon le panachage des chaînes privées et publiques et le contenu des contrats de licence, le coût financier des campagnes a considérablement augmenté, entraînant une dépréciation du travail bénévole des membres des partis. Cela a aussi privilégié la personnalité des candidats aux dépens de leurs programmes politiques, car c'est ce que véhicule le mieux cette forme de communication de masse où le temps joue un rôle capital.

Il est trop tôt pour savoir si les technologies de l'information et de la communication, et en particulier Internet, entraîneront une révolution analogue. Internet semble avoir le potentiel d'inverser la tendance à l'explosion des coûts et donc d’équilibrer les conditions de la compétition entre les partis, grands et petits, bien et mal dotés. Tout incite à penser que les partis expérimentent massivement ce support pour toucher leurs membres, leurs donateurs potentiels et leurs électeurs éventuels. Aujourd'hui, aucun parti ne peut se permettre de ne pas avoir de site Web. C'est aussi le cas des candidats et des élus. Cette forme de communication directe qui se généralise rapidement (et, par la suite, le vote électronique) aura-t-elle comme effet d'ébranler encore plus les formes traditionnelles d'organisation et d'affiliation des partis ?

Le sentiment d'insécurité a probablement un effet important mais indirect sur l'organisation et l'activité des partis. Comme nous l'avons vu précédemment, l’accroissement de la demande de fonds (et la diminution de l'offre par les membres) rend les partis vulnérables aux pratiques de corruption. L'influence de la criminalité organisée comme source potentielle pour combler ce déficit s’en voit donc renforcée. D'ailleurs, certaines techniques de financement illégal des partis ressemblent beaucoup à celles du blanchiment de l'argent, et certains moyens employés pour solliciter des contributions ne sont guère différents du racket ou de l'extorsion de fonds. Si tous les partis ou une grande partie d’entre eux ont recours à cette source de financement clandestin, cela renforcera la tendance déjà existante à condamner les partis comme étant intrinsèquement corrompus et incapables de lutter contre la criminalité organisée.

Nul ne peut juger avec exactitude dans quelle mesure les causes extérieures d'insécurité, les Etats hostiles et les acteurs non étatiques menaçants, influent sur le comportement et le statut des partis politiques en Europe. Il n’y a pas si longtemps les « contributions » clandestines de l'Union soviétique étaient exploitées pour discréditer les partis communistes nationaux, comme cela s'était passé dans l'entre-deux guerres avec les « transferts » fascistes et national-socialistes à travers les frontières. A l'époque contemporaine, le financement transnational des organisations partisanes et de celles de la société civile dans les pays en voie de démocratisation, est devenu une pratique ouvertement reconnue qui ne semble pas avoir jeté le discrédit sur ses bénéficiaires. L'argent circulant dans la direction opposée, à savoir de gouvernements autocratiques vers des partis de régimes démocratiques, est une tout autre question. La « guerre contre le terrorisme » et « la guerre contre la drogue » ont attiré l'attention sur le trafic international de fonds clandestins mais, jusqu'à présent, les partis politiques européens n'ont pas été éclaboussés par des révélations gênantes.

Un système de partis européens, une digression

Les partis politiques européens pourraient apporter une réponse à la perte d'autonomie de l'Etat national et à la diminution parallèle des effectifs des partis politiques. Le développement d'un authentique système de partis dans les Etats membres de l'Union européenne représenterait un pas en avant important, vers la création d’un demos européen, avec sa communauté de citoyens et son électorat propres. Ces partis ne remplaceraient certainement pas, dans un avenir prévisible, les partis nationaux traditionnels, compte tenu de l'asymétrie qui persiste entre l'importance et les fonctions des parlements nationaux et ceux du Parlement européen, sans oublier les difficultés intrinsèques que pose la création d'identités partisanes à une si grande échelle pour une population aussi hétérogène sur le plan linguistique et culturel.

Le déplacement des compétences économiques et politiques du niveau national au niveau européen, n'a pas encore été accompagné par un déplacement équivalent en matière de légitimité démocratique. Les institutions communautaires n'ont pas la légitimité de leurs homologues nationaux et le fossé entre les citoyens européens et les institutions européennes semble se creuser. Selon les enquêtes d'opinion, de nombreuses personnes considèrent que les institutions de l'Union sont lointaines, bureaucratiques et non démocratiques. Ce déficit démocratique est aggravé par les responsables politiques nationaux qui ont tendance à utiliser l'Union européenne comme bouc émissaire et qui se gardent d’expliquer leur propre rôle dans l‘adoption de la législation européenne. D’où l'absence d'un demos européen, bien illustrée par l’écart important entre la participation aux élections nationales et aux élections du Parlement européen.

Pour qu’un demos européen puisse exister, il faudrait d’abord que l’on accorde plus d'importance aux questions politiques européennes (par opposition aux questions nationales). Prise en sandwich par la distinction traditionnelle entre politique intérieure et étrangère, l'importance de cette nouvelle dimension régionale n'a pas été assez bien expliquée à ceux qu'elle concerne. Les Européens, s'ils savaient combien de questions, qui relevaient jusqu’ici de la politique nationale, sont passées au niveau régional, pourraient être mieux disposés à s'allier par delà les frontières nationales pour créer et financer des partis politiques authentiquement transnationaux. Dans l'état actuel des choses, ils sont vaguement conscients que leurs intérêts sont structurés, dans les élections européennes et au sein du Parlement européen, par des « fédérations » de partis nationaux qui n'ont pas de programme commun. Cela ne fait qu’agréger et reproduire de manière superficielle les différents clivages apparus historiquement au sein de chaque Etat membre, plutôt que de reconnaître et refléter les clivages qui transcendent les frontières nationales.

L'absence d’authentiques partis européens s'explique par l’organisation des élections du Parlement européen. En effet, celles-ci ne sont pas organisées de la même manière dans tous les Etats membres. Si, lors des dernières élections, tous les pays ont utilisé en gros le même système de représentation proportionnelle, les règles d'attribution des sièges et de découpage des circonscriptions sont encore très différentes. Les élections n'ont pas lieu le même jour et, dans certains cas, elles coïncident avec des élections locales, municipales ou provinciales. Avec, comme conséquence, ce qu'on a appelé des « élections de second ordre » dont le but apparent est de choisir des élus au Parlement européen où ils devront s'occuper de questions européennes mais qui, dans la réalité, se feront l'écho des questions « nationales ». Les eurocitoyens en sont bien sûr conscients et utilisent ces élections avant tout pour envoyer un message à leurs dirigeants nationaux, souvent de mécontentement parce qu'ils peuvent se permettre de voter pour des candidats et des partis plus extrémistes en sachant qu'ils ne seront pas gouvernés par ceux-ci. La conséquence fâcheuse est que des gouvernements en place et des partis d'opposition centristes obtiennent de mauvais résultats qui peuvent avoir des répercussions graves pour la stabilité de la politique intérieure. Autre aspect de plus en plus inquiétant des élections européennes : elles sont caractérisées par un taux de participation beaucoup plus faible de l'électorat qu'aux élections nationales. Les élections tenues successivement depuis 1979 ont attiré à chaque fois une moindre proportion d'électeurs. Cela a été le cas dans pratiquement tous les Etats membres, bien que les pouvoirs effectifs du Parlement européen aient manifestement augmenté au cours de la même période.

Les groupes politiques au sein du Parlement européen ne fonctionnent pas et ne peuvent fonctionner comme des partis européens. Non seulement leur composition est hétérogène – certains partis peuvent avoir une composition sociale et un programme très différents selon les Etats membres, même s'ils sont rassemblés sous la même étiquette – mais ils n'ont en outre aucune véritable infrastructure organisationnelle. Par exemple, ils ne jouent pratiquement aucun rôle dans le choix des candidats pour les élections au Parlement européen. Leur financement est depuis longtemps bien mystérieux, par manque de transparence et de contrôle. Leurs dépenses sont laissées exclusivement aux soins des partis nationaux qui reçoivent des subventions directement du Parlement européen pour couvrir les coûts des campagnes. Ces partis n'ont pratiquement aucune raison de privilégier des questions franchement européennes et, répétons-le, ils polarisent leurs campagnes sur les questions nationales.

Société civile

Pratiquement tous ceux qui étudient la démocratie contemporaine reconnaissent que l’existence d'une société civile viable et vivante, faisant pression sur les autorités pour attirer leur attention sur ses droits, ses intérêts et ses causes, contribue positivement à la longévité et à la qualité de la démocratie moderne, et cela pas uniquement en Europe et aux Etats-Unis. Notons que la société civile contribue à ce résultat, mais qu'elle n'en est pas la cause. Elle ne peut engendrer à elle seule la démocratie. Pas plus qu'elle ne peut à elle seule soutenir et améliorer les processus démocratiques une fois qu'ils sont en place. Comme nous le verrons, la société civile agit de pair avec d'autres institutions et pratiques – la participation des particuliers, la compétition entre les partis politiques, le processus législatif, des élections régulières et équitables pour les principales fonctions, l'équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants, une presse libre et diversifiée, des pouvoirs locaux et provinciaux autonomes, la primauté du droit et un pouvoir judiciaire indépendant, pour ne nommer que les plus évidents.

Avant de procéder à une analyse de l'état actuel de la société civile en Europe, commençons d'abord par la définir. La société civile est un ensemble ou un système de groupes intermédiaires auto-organisés qui : 1. sont relativement indépendants des pouvoirs publics et des unités privées de production et de reproduction, c'est-à-dire des entreprises et des familles ; 2. sont capables de débattre et de mener des actions collectives pour défendre ou promouvoir leurs intérêts ou leurs idéaux ; 3. ne cherchent cependant pas à remplacer l’Etat ni les unités de (re)production privées, ni à assumer la responsabilité de diriger l'ensemble du système politique ; 4. acceptent toutefois d'agir dans le cadre des règles préexistantes de nature « civile », publiques et fondées sur le respect mutuel.

Les groupes multiples et variés de la société civile peuvent s’imposer des limites en s’efforçant d’influencer les élus sans chercher à les remplacer et en acceptant de se respecter les uns les autres. Mais leur présence dans la vie politique n'est pas toujours un avantage. En d'autres termes, la simple présence d'un tel mélange d'associations défendant leurs intérêts et de mouvements sociaux tournés vers les autres peut produire à la fois du bon et du mauvais pour la collectivité. L'expérience européenne (et américaine) sur le long terme indique toutefois que les effets bénéfiques de la société civile l'emportent de beaucoup sur ses effets nocifs. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, compte tenu des défis et des perspectives auxquels font face les sociétés contemporaines d'Europe occidentale et orientale, la balance penchera du bon côté.

L'obstacle le plus évident pour évaluer l’évolution du rôle de la société civile est la nature toujours changeante du sujet lui-même. Comparés à l'abstention électorale, à la confiance de l'opinion publique dans les institutions, aux changements de majorité ou à l'augmentation du nombre de référendums, lorsqu'il s'agit de la société civile, les groupes d'intérêt, les mouvements sociaux et les fondations caritatives qui la composent sont beaucoup plus fluctuants, tant dans la forme que dans la fonction. A l'exception des organisations où l'adhésion est obligatoire et dont le champ d’activité est fixé par le droit public, par exemple les « ordres » professionnels, les « chambres » sectorielles et certaines associations commerciales et syndicales, la plupart des composantes de la société civile sont libres de choisir qui elles souhaitent représenter et comment elles interprètent leur mission. En conséquence, leurs ressources matérielles et leur statut organisationnel sont continuellement à la merci de changements dans la structure sociale, les préférences des consommateurs et les objectifs politiques. Des formes d'association qui ont joué un rôle important, voire crucial, dans la vie politique, peuvent progressivement décliner, pour être remplacées, si tout va bien, par d'autres formes d'action collective autonome. Par exemple, un chercheur américain en sciences sociales a tiré des conclusions extraordinairement négatives - « il y a toutes les raisons de penser que certaines des conditions sociales et culturelles fondamentales d’une démocratie efficace se sont érodées au cours des dernières décennies » (Putnam and Goss, 2002, page 3) - de la tendance de ses concitoyens à jouer cavalier seul, tout en ignorant leur propension à rechercher d'autres moyens de se rencontrer et d'exprimer politiquement leurs intérêts et idéaux communs.

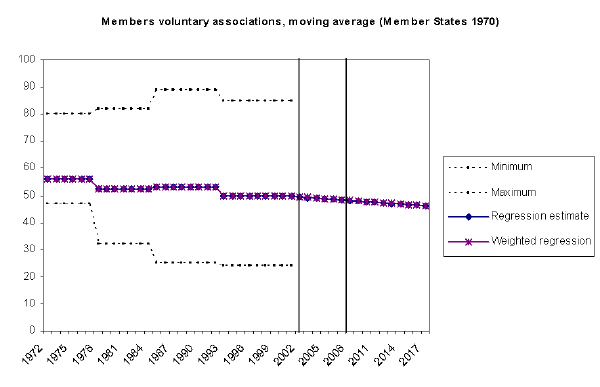

Figure 4 : Taux de syndicalisation en Europe (% de la population économiquement active), moyenne mobile

Source : Eurobaromètre et World Value Survey (1995-97)

Prenons d’abord le cas des syndicats. Il ne fait aucun doute que cette forme d’action collective a influé fortement et durablement sur la démocratisation des systèmes politiques européens et sur leur action politique au quotidien. Les syndicats ont lutté pour les droits de leurs membres et des travailleurs en général, qu’ils ont mobilisés périodiquement pour assurer une répartition plus équitable des bénéfices des politiques publiques entre les citoyens. Aucune histoire nationale de la société civile ne saurait les ignorer, ni ignorer l'influence démocratique qu’ils ont eue sur les partis politiques, les groupes d’intérêt et les mouvements sociaux.

La figure 4 montre l’évolution sur le long terme du taux de syndicalisation en pourcentage de la population économiquement active en Europe depuis 1972. Toutes les observations ont été « lissées » en utilisant des moyennes mobiles sur trois ans et « normalisées » pour refléter les différences de taille entre les pays et l’évolution de la composition du Conseil de l'Europe. Selon les deux projections alternatives (l’une linéaire, l’autre pondérée dans le temps), le taux de syndicalisation (qui était de 28 % dans la période 2001-2004) sera d'environ 25 % en 2010-2012 et 22 % en 2018-2020, à condition que les tendances socio-économiques lourdes persistent et qu’aucun changement important n'intervienne dans les politiques publiques. Si nous ne tenons compte que des pays pour lesquels nous disposons de données et qui étaient membres du Conseil de l'Europe au début des années 70, la situation ne change pas beaucoup. La tendance est encore relativement stable et l’on prévoit que le taux en 2018-2020 sera plutôt de 23 % de la population économiquement active que de 22 %. Nous ne disposons pas de données comparables pour les syndicats en Europe centrale et orientale et dans les républiques de l’ex-Union soviétique, mais celles qui existent laissent penser que le taux de syndicalisation évolue conformément aux tendances indiquées, bien qu'il se situe plutôt vers le bas de la fourchette.

Contrairement aux prédictions alarmistes anticipant la disparition d’une classe ouvrière organisée (ou son asphyxie par les travailleurs non syndiqués de l’Est), notre conclusion est plus rassurante, surtout lorsqu’on prend en considération les changements intervenus dans la composition sectorielle de l’emploi (le déclin relatif de la production industrielle où la syndicalisation était traditionnellement plus forte), le recentrage du rapport entre hommes et femmes dans la main d’œuvre active (ceux-là étaient plus faciles à recruter que celles-ci) et la part croissante du travail à temps partiel (idem). Par exemple, le taux de syndicalisation aux Etats-Unis a chuté beaucoup plus fortement, passant de 45 % en 1970 à 18 % en 1995. Force est néanmoins de conclure que l’une des catégories les plus importantes et les plus stables d’association au sein des sociétés civiles européennes perdra en importance relative, même s'il est certain qu'elle ne « s'éteindra » pas.

La figure 4 fait aussi apparaître une deuxième tendance. Au début de la série chronologique (environ 1972), l'écart entre les taux de syndicalisation nationaux compris entre 68 % et 20 % était de 48 points. Grâce à l’entrée des pays d’Europe méridionale au Conseil de l'Europe, cet écart s’est considérablement creusé. En effet, le pays le plus syndicalisé avait un taux de 87 % en 2003, et le moins syndicalisé un taux de 10 %, soit une différence de 77 points. On ne sait pas encore avec certitude s’il s’agit d’une « divergence » temporaire due au caractère récent de la démocratisation et à la diffusion soudaine des libertés d’association, de réunion, d'expression et de recours après une longue période de répression par un régime à parti unique, ou d'une tendance plus profonde à l'individualisme, voire à une hostilité - dans les néodémocraties - aux formes d’action collective fondées sur les intérêts de classe et les intérêts catégoriels. Il est clair, en revanche, que si le Conseil de l'Europe devait avoir comme politique déclarée de promouvoir une plus grande convergence des qualités des sociétés civiles de ses Etats membres et si cette convergence devait viser un plus haut degré de performance, il faudrait s'engager dans des réformes très ambitieuses.

Une troisième tendance observée chez les syndicats – plus difficile à documenter – semble être la diminution de leur nombre à tous les niveaux de regroupement (en grande partie, par suite de fusions) et l'augmentation de la proportion d'associations spécialisées membres de fédérations et de confédérations qui les chapeautent. En bref, le mouvement syndical semble traverser un processus de consolidation organisationnelle, avec une évolution vers des unités de base comptant un plus grand nombre de membres et ayant un champ de représentation plus étendu.

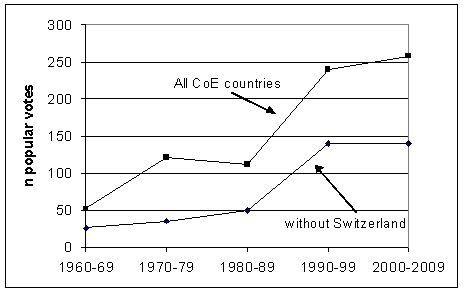

Figure 5 : Taux d'adhésion aux associations bénévoles in Europe, moyenne mobile (en %)

Source: Eurobaromètre et World Value Survey (1995-97)

Nous avons jusqu’à présent fait l’erreur de supposer que l’évolution des effectifs et de la structure organisationnelle d'un type particulier d’association était en quelque sorte emblématique de l’ensemble de la société civile. S’il est vrai que les syndicats ont joué historiquement un rôle beaucoup plus important pour la démocratie que, par exemple, les associations de pétanque, il n’en reste pas moins qu’il est parfaitement plausible que d’autres types d’associations aient suivi des modèles différents. Or, nous allons maintenant commettre l’erreur inverse, à savoir de supposer que la composition des associations bénévoles a partout la même signification. Grâce aux enquêtes régulières effectuées par Eurobaromètre depuis 1977 et par World Value Survey en 1995-1997, nous disposons de données sur la proportion de personnes déclarant appartenir à au moins une association dans un échantillon aléatoire de la population de vingt-huit pays. Elles figurent dans la figure 5 ci-dessus, selon des moyennes mobiles sur trois ans commençant en 1975. Les deux points d’infléchissement (1975-1977 et 1995-1997) correspondent ici encore aux grands changements intervenus dans la composition du Conseil de l'Europe (extension vers le Sud, puis vers l’Est) et, dans les deux cas, ils font apparaître une réduction de la proportion des personnes déclarant appartenir à une association. Pour l’ensemble de l’Europe, cette proportion, (pondérée par la taille des pays) est de 47 % et les projections linéaires et pondérées par le temps seraient, en 2010, de 48 % (linéaire) et de 46 % (pondéré) et, en 2020, de 48 % (linéaire) et de 45 % (pondéré) – ceteris paribus. Si l’on n'inclut que les pays déjà membres du Conseil en 1972, les chiffres correspondant sont de 50 % (2003), de 55 % (2010) et de 57 % (2020). L’écart entre le meilleur et le plus mauvais chiffre était de 47 points en 1975 et, étonnamment, de 72 points en 2003, si l'on inclut tous les pays, et de 46 points en 1975 et de 61 points en 2003 si l'on ne prend en compte que les dix-huit premiers Etats membres.

Les faits sont, cette fois, moins préoccupants. La démocratisation, au Sud et à l’Est, semble avoir eu un effet réducteur sur « la sociabilité primaire » en Europe, mais l’impression globale est celle d’une stabilité exceptionnelle. Si rien ne change, les Européens de l’Ouest qui sont membres d’au moins une association seront même marginalement plus nombreux en 2020 qu’en 2003. Leurs frères et sœurs de l’Est sont peut-être moins « associatifs », mais leur effet net ne fera diminuer le total que de 2 ou 3 points de pourcentage.